2035年に至る新しい世帯推計『日本の世帯数の将来推計』と賃貸需要

2035年に至る新しい世帯推計『日本の世帯数の将来推計』と賃貸需要

2019年の5,307万世帯をピークに、その後は減少

単独、夫婦のみ、ひとり親子の増加、平均世帯人員が減少傾向

住宅の需要は人口、世帯数によって左右されます。賃貸住宅も同様、人口の動向、世帯数の傾向がマーケットを占います。賃貸市場を底支えしてきた世帯数の増加が、6年先にピークを迎えそうです。賃貸経営に与える影響とは。

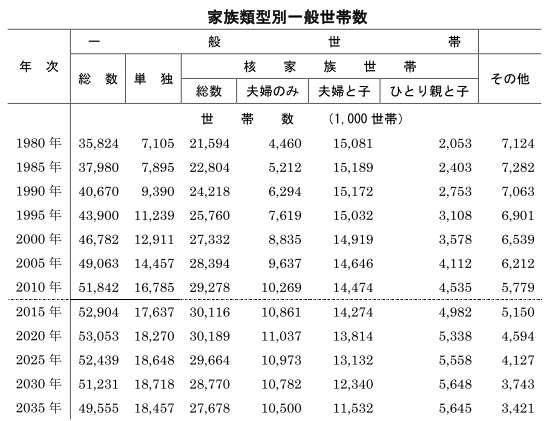

厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所が5年ぶりに、2013年1月推計の『日本の世帯数の将来推計』を公表しました。2010年の国勢調査を基に、2010年から向こう25年、2035年に至る将来推計で、今後25年間の日本の世帯のあり方を推計、つまり試算しています。

推計では「単独」「夫婦のみ」「夫婦と子」「ひとり親と子」「その他」の家族類型別の実態を浮き彫りにしています。ただ、数十年に及ぶ人の営みを予測しているのですから、誤差が生じることも念頭に置いた方がいいと思います。

5年前の推計では、「日本の世帯総数は2015年をピークに減少に入る」と公表されたのですが、今回の推計では「2019年をピークに減少開始」とわずか4年ですが後に押されています。家族類型別の数も前回推計と今回推計の数値は違っており、意外にも増えています。

それはさておき、国が予測したこれからの22年間に及ぶ日本の世帯の将来像は、左の表にまとめた通り、世帯総数は2010年の5,184万世帯から増加し、2019年の5,307万世帯でピークを迎え、その後は減少に転じて2035年には4,956万世帯まで減る。そして、世帯人員は2010年の2.42人から減少を続け、2035年には2.20人になる、としています。家族類型別の内訳は下の表を参照してください。

世帯数の増加が6年先にピーク

住宅市場の追い風となっていた人口減少の中での世帯数の増加現象が、6年先にピークを迎えると推計されています。この推計は、あくまでも全国規模ですから、あらゆる地域になべて等しく見られるとは限りませんので、賃貸市場のように地域特性の強い性格を持つマーケットは、傾向として捉えておいた方がいいと思います。

また推計のポイントとして、2010年~2035年の間に、単独、夫婦のみ、ひとり親子の割合が増え(表参照)、平均世帯人員が減少して、小規模な世帯が増加する傾向が一段と強まっています。

これからの賃貸経営を考える場合、足下の課題事項同様、世帯数の変化等、マクロの大きな流れも押さえておくことが必要ではないでしょうか。

※(資料:国立社会保障・人口問題研究所)

a:2689 t:2 y:0